はじめに

大正十二年度(1923年)の京都帝国大学法学部の入試問題のなかから英語の問題を紹介する。

当時の帝国大学は基本的に旧制高等学校を卒業したものを無試験で受け入れた。ただし、入学希望者が多い場合、選抜のための入学試験をおこなうことがあった。京都帝国大学の法学部は、東京帝国大学の法学部ほど人気がなかったので、入学試験をおこなうことはほとんどなかった。

青葉学人という人が1935年(昭和十年)に書いた『帝国大学入学受験法』(大同館書店)の372ページの記述によると、京都帝国大学の法学部は大正十二年と昭和五年のみ入学試験をおこない、それ以外の年は入学試験をおこなわなかったそうだ。

問題

英語では、英文和訳が出題された。訳す対象として与えられた文章は以下の通りである。

French Determination and German Recalcitrance

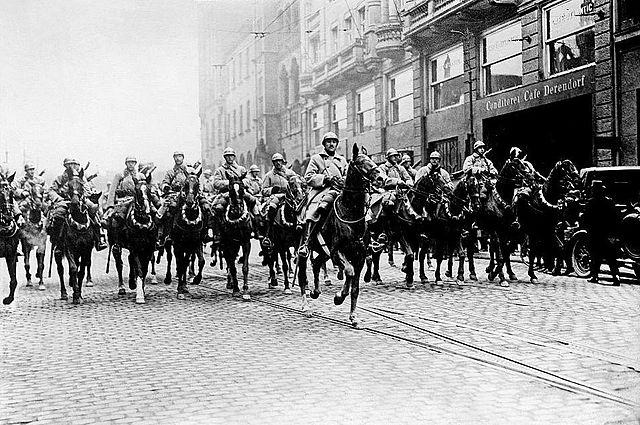

If there is any comparison between the French occupation of the Ruhr and German occupation of French and Belgian territory during the war, it affords not likeness but contrast. There has been with the French no destruction of property, no ruthless dealing with the populace, no attempt to substitute their own political control for the local government. Indeed, there is a contrast between the methods used by the French to-day and the Prussians three years ago in maintaining order in this very region. In March, 1920, there was an uprising in this industrial region of Germany, and the Prussians suppressed it in their usual fashion. Now, although there have been strikes and defiance of French authority, the French army has acted with moderation. There have been some minor clashes and a few lives have been lost, but such incidents have been sporadic, and if they had happened in the maintenance of order in an industrial disturbance within any country, they would have passed with little notice outside of that country itself.

In conformity with their purpose and in consequence of the obstructive course of the German Government, the French have prevented coal from going from the Ruhr into the rest of Germany. The Reparation Commission (the British representative not voting) has declared Germany in general default of her reparation obligations. As a consequence of the stopping of the express train service between Paris and Prague and between Paris and Bucharest by the German Government, the French have cut off the railway service between Germany and Switzerland except the Holland-Swiss express, and have pushed forward from Strasbourg.

訳例・解説

上記の英文は、1923年1月にフランスがドイツのルール地方に軍を進め、占領したことに関する文章である。1923年というのは、大正十二年のことである。つまり、年頭に起きた事件をさっそくその年の入試に出題しているのである。当時の大学入試は3月に行われていたので、2月に出た雑誌の内容を早くも次の月の入試問題に使ったということになる。現代でたとえるならば、2011年3月の入試問題に、2011年1月から始まったエジプトの革命(1月25日革命)に関する文章を出題するようなものだ。もしかしたら、出題者は、法学部生として最新の時事や国際情勢もしっかり把握しておいてほしいというつもりで、この文章を出したのかもしれない。

なぜフランスがルール地方を占領したのかというと、ドイツからの賠償支払が滞っていたため。言わば「借金のかた」としてこの地域を占領したのである。

第一次世界大戦終結後、敗戦国のドイツはフランスなどの連合国に対し多額の賠償を行う義務を負わされた。だが、その賠償が過酷であったこともあり、賠償支払が遅延していた。このため、フランスは連合国の一員であったベルギーとともに、1923年1月にルール地方に軍を進め、占領した。ドイツへの「制裁措置」のつもりだったのである。だが、これに対し、ドイツは徹底的なサボタージュで対抗した。結局、ルール占領は1925年まで続くこととなった。

タイトル

タイトルの“French Determination and German Recalcitrance”は「フランスの決意とドイツの抵抗」と訳される。

第一段落

本文は長いので、第一段落と第二段落に分けて解説する。まず、“If there is”から“that country itself”までの第一段落の訳例から。

フランスのルール占領と戦時中のドイツのフランス・ベルギー領占領を比較するとしたら、それは類似点よりも相違点を示すものとなるだろう。フランス人は、資産の破壊をせず、民衆に対する無慈悲な取り扱いをせず、地方政府の代わりに自らの手による政治的支配を導入しようとすることがなかった。実際、この地域における秩序を維持するために、今日フランス人が用いた方法と3年前にプロイセン人が用いた方法の間には差がある。1920年3月、このドイツの工業地域で暴動があり、プロイセン人はそれをいつものやりかたで鎮圧した。今は、フランス当局に対するストライキや抵抗があるものの、フランス軍は穏健にふるまっている。小さな衝突があったり、少数の人命が失われたが、そのような事件は散発的である。もしそういった事件が産業上の騒乱に対する秩序維持において発生したのであれば、その国以外ではほとんど気づかれなかったであろう。

注意すべき表現をいくつか挙げておこう。

- Ruhr: (ドイツの)ルール地方。主要都市にエッセンやドルトムントがある。この地域は西欧でも有数の石炭生産地であり、ドイツ最大の工業地帯であった。

- German occupation of French and Belgian territory during the war: ここの“the war”は第一次世界大戦のことを指す。第一次世界大戦が勃発すると、ドイツ軍はフランスとベルギーに侵攻し、北フランスの一部とベルギーの大部分を占領した。

- afford: 提供する

- populace: 民衆、一般大衆

- substitute X for Y: YをXで置き換える

- to-day: todayに同じ。昔は、todayのことをto-dayとつづった。

- Prussian: プロイセン人。ドイツは、プロイセン王国を中心に統一され、ドイツの首都のベルリンはプロイセン王国の首都でもあった。プロイセンは軍国主義的で、抑圧的というイメージがあった。

- very: this, thatなどとともに用いて、それを強調する。上記の訳例では特に訳出しなかった。

- uprising: 暴動

- defiance: 抵抗

- sporadic: 散発的な

- disturbance: 騒乱

第二段落

次に第二段落を訳そう。

その目的に基づき、またドイツ政府の妨害行動の結果として、フランス人はルールからドイツの他の地域に石炭が移動させていない。賠償委員会(英国代表は投票せず)はドイツが賠償金義務に関して一般的な債務不履行の状態にあると宣言している。パリ・プラハ間、パリ・ブカレスト間の急行列車事業をドイツ政府が停止させた結果、フランスはドイツとスイスの間の鉄道事業をオランダ・スイス間の急行を除いて止めさせ、ストラスブールから進めさせた。

- in conformity with…: …に従って、…に基づいて

- in consequence of…: …の結果

- The Reparation Commission: 賠償委員会。第一次世界大戦後、敗戦国のドイツは連合国に賠償を支払うことが求められた。賠償の具体的な話を議論したのが、この賠償委員会。

- the British representative: イギリスは連合国の一員であったが、フランスやベルギーと意見を異にしており、ルール占領のような強硬策には賛成していなかった。

- declare A B: AがBであると宣言する。declare A to be B のように to be を補うと分かりやすくなる。

- Prague: プラハ。チェコスロバキア [1] の首都。

- Bucharest: ブカレスト。ルーマニアの首都。

出典

出典はThe Outlookという雑誌の1923年2月14日号の“French Determination and German Recalcitrance”という記事で、この記事の前半分が試験問題として掲載されている。なお、The Outlook誌は、1870年から1935年にかけてニューヨークで発行されていたニュース週刊誌である。この雑誌は、UNZ.orgというウェブサイトで閲覧することができる。

- 現在ではチェコとスロバキアに分かれている。 [↩]