総説

昭和四年度の旧制第一高等学校の入試問題のなかから国語・漢文の問題を紹介する。科目名は「國語及漢文」であり、150点満点である。「国文解釈」・「漢文解釈」・「作文」の3つの大問から構成され、どの大問も50点である。

なお、旧制高等学校は、現在の高等学校とは全く違うものであり、現在の大学の教養課程に相当する。旧制においては、小学が6年、中学が5年であり、高等学校は基本的に中学を卒業した者を受け入れた。留年や浪人などがなければ、旧制中学卒業時点では、17歳になる。ただし、旧制高等学校は旧制中学4年修了時でも受験することができたので、16歳で高校に入学するということもありえた。今回扱う第一高等学校は旧制高等学校の中でも最難関校として知られ、多くの秀才が集まったとされる。

旧制高校の入試方式は、しばしば変化 [1] した。全国共通の試験を実施する時期もあったし、高校ごとに試験を実施する時期もあった。今回見る昭和四年度は、高校ごとに試験を実施した時期である。

国文解釈

一番目の大問は「国文解釈」(國文解釋)である。今の大学入試で言うと、「古文」に相当するだろう。中古和文調の文章が与えられ、それを現代語で解釈する問題である。与えられる文章には句読点がないので、自分で意味を考えて句読点を補わなくてはならない。

実際の問題は以下の通り。2つの小問からなっている。

左ノ文ヲ平易ナル口語ニテ解釋セヨ

一、とりよそひうるはしからむは大方に人の世の手ぶりにて事そぎてかざりなきは中々に上代のすなほなる心しらひあり物は事たらばさてもありぬべきを餘りにえりととのへむとせばわろき事になりぬべし

二、遠くより音して步みくるやうなる雨近き板戶に打ちつけの騷がしさいづれも淋しからぬかは老いたる垂乳根の瘦せさらぼひ肩もむとて骨の手に當りたるもかかる夜はいとど心細さのやるかたなし

一

まず一番目の文章について。出典はよく分からないのだが、内容からすると、近世の国学者が書いた文だろう。(2013年2月10日追記:村田春海の『琴後集』に収められている「安田躬弦の家の文台の記」が出典。村田は賀茂真淵の弟子で、江戸時代の国学者・歌人。『琴後集』はその歌文集。なお、この追記の情報は、consigliere氏(@HanShotFirst_jp)からいただいたツイートをもとにしている。重ねてお礼を申し上げたい。)

句読点を適宜補うと、「とりよそひうるはしからむは、大方に人の世の手ぶりにて、事そぎてかざりなきは、中々に上代のすなほなる心しらひあり。物は事たらば、さてもありぬべきを、餘りにえりととのへむとせば、わろき事になりぬべし。」となる。

前半部分は、「とりよそひうるはしからむ」と「事そぎてかざりなき」が対比されていることに注意すると分かりやすい。

- 「とりよそふ」は「身なりを整える」との意味。

- 「うるはし」もまた「整っている」という意味。

- 「とりよそひうるはしからむ」と「は」の間には「こと」を補って読むと良い。古文では連体形がそのまま「は」などの助詞に接続するが、現代文にするときは何か名詞を補う。

- 「人の世」は、神代と対比された表現で、神武天皇以降の人間の時代を指している。国学者の考え方として、日本は昔は素朴だったが、時代が進みにつれ素朴でなくなってきたというものがある。この考えを踏まえて読もう。

- 「手ぶり」は「習俗」という意味。

- 「事そぎてかざりなき」は漢字にすれば、「事削ぎて飾り無き」になり、余計なものを捨て去って、飾り立てをしていないという意味になる。

- 「事そぎてかざりなき」という自然な有様が、「とりよそひうるはしからむ」という人為的に飾り付けた様子と対比されている。なお、「事そぎてかざりなき」と「は」の間も「こと」を補って読むと良い。

- 「中々に」は「むしろ」という意味。

- 「上代」は「人の世」と対比されている。現代では「上代」というと奈良時代以前のことを指すが、ここではそういう意味でなく、「大昔」という意味。

- 「すなほなる」は「素直なる」で、飾り立てたことをせず素朴な様子を示す。

- 「心しらひ」は「心づかい」という意味。

だから、前半部分は、「身なりを整えて美しく整っているさまにしようとすることは、およそ人間の時代の習俗であって、簡素で飾りがないことにむしろ昔の素朴な心づかいがある。」といった意味になる。

後半部分も前半部分の趣旨と同じようなことを言っている。

- 「さてもありぬべし」は「それでもよい」といった程度の意味。

- 「えりととのへむ」の「えり」は、「えり好み」の「えり」と同じで、「選ぶ」という意味。

つまり、後半部分は、「物事は用が足りるとしたら、それでよいのに、過度に選び整えようとすれば、ひどいことになってしまうだろう。」といった意味になる。

二

二番目の文章について。これの出典は樋口一葉の『あきあはせ』である。初出は1895年なので、この一高の試験が実施された34年前である。たったの34年である。時間的な幅だけで物を言えば、今この文章を書いている2013年に、その33年前の1980年が初出の『なんとなく、クリスタル』を出題するようなものである。

こちらの方が1問目より現代語に近いので、解釈はしやすいだろう。この文に句読点を補うと、「遠くより音して步みくるやうなる雨、近き板戶に打ちつけの騷がしさ、いづれも淋しからぬかは。老いたる垂乳根の瘦せさらぼひ、肩もむとて骨の手に當りたるも、かかる夜はいとど心細さのやるかたなし。」となる。

- 「遠くより音して步みくるやうなる雨」と「近き板戶に打ちつけの騷がしさ」は対比になっている。まず「遠く」と「近き」が対比されている。また、雨そのものの音はさして大きくないが、それが板戸に当たると騒がしくなるという音量の対比も存在している。

- 「淋しからぬかは」の「…かは」は「…だろうか」という意味の反語。よって、「さびしくないということがあるだろうか、いやさびしいに決まっている」という意味になる。

- 「垂乳根」は「親」という意味。

- 「瘦せさらぼふ」は「痩せて皮と骨だけになる」という意味。

- 「いとど」は「とても」、「非常に」といった意味。

- 「心細さのやるかたなし」は「心細いのを晴らすすべがない」といった意味。

つまり、ここは、「遠くから音を出して歩いてくるような雨、(それが)近くの板戸に打ちつける騒がしさ、いずれもさびしくないわけがない。老親が痩せ細り、肩を揉もうとして(親の)骨が(私の)手に当たることについても、こんな夜はとても心細いのを晴らすすべがない。」といった意味になる。

漢文解釈

二番目の大問は「漢文解釈」(漢文解釋)である。旧制高校の受験者は基本的に旧制中学の在学生・卒業生である。旧制中学の四大教科と言えば国・漢・英・数と言われたほど、旧制中学では漢文の学習が重視された。これを踏まえて、旧制高校でも漢文をしっかり問うている。今の視点からするとかなり難しい問題である。もっとも、当時の受験者にとっては極端に難しいということはなかったのだろう。あまり難しくて誰も解けなければ試験の意味がないであろうから。

漢文解釈は、国文解釈と同様に2つの小問からなっている。与えられた文章に送り仮名 [2] を付し、それを解釈することが要求されている。なお、以下の解説では送り仮名を付す代わりに、訓読文を提示した。

国文と違って、文章にはあらかじめ句点が付されている。返り点もあるので、何にもない白文を読まされるよりはずっと楽であろう。とは言え、今の日本の教育では漢文に触れる機会が非常に少ないので、大学受験生でこの問題をまともに解ける人はほとんどいないだろう。

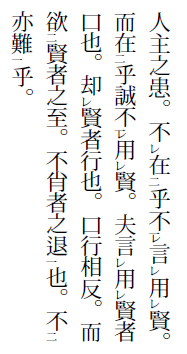

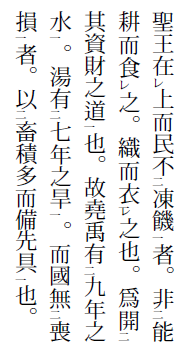

実際の問題は以下の通り。本当は返り点が付いているのだが、ウェブ上だとうまく表記できないので省略した。返り点を付けてある文章は画像で掲げるので参考にされたい。

左ノ文章ニ送假名ヲ附ケ且ツ之ヲ解釋セヨ

一、人主之患。不在乎不言用賢。而在乎誠不用賢。夫言用賢者口也。却賢者行也。口行相反。而欲賢者之至。不肖者之退也。不亦難乎。

二、聖王在上而民不凍饑者。非能耕而食之。織而衣之也。爲開其資財之道也。故堯禹有九年之水。湯有七年之旱。而國無喪損者。以畜積多而備先具也。

一

一番目の文章の出典は『荀子』である。『荀子』は、戦国時代の儒家の荀子とその弟子らによる著作集である。

まず「人主之患。不在乎不言用賢。而在乎誠不用賢。」が1つの文である。もう少し分かりやすくすると、「人主之患、不在乎不言用賢、而在乎不誠不用賢。」となる。出題では、現代だと読点で書き表すとことろも句点で区切っているのである。

- 「人主之患」がこの文の主語。

- 「人主」は「君主」という意味。

- 「患」は「わざわい」や「やまい」という意味で、ここでは「欠点」。

- 「不在乎不言用賢」と「而在乎不誠不用賢」は対比である。「不A、而B。」で、「Aではなく、Bである」という意味になる。英語で“not…, but…”という構文があるが、それと同じである。

- 「不在乎…」と「而在乎…」の「乎…」は、英語で言えば場所を表す前置詞“in…”のようなものである。つまり、「在乎…」は「…にある」という意味。

- 「賢」は、形容詞として「かしこい」と解釈するのではなく、名詞として「かしこい人」と解釈する。

- 「誠」は「誠実」の「誠」で、「まことニ」と読む。「本当に」という意味。

以上のことを踏まえると、「人主ノ患ハ、賢ヲ用ヰルヲ言ハザルニ在ラズ、而シテ誠ニ賢ヲ用ヰザルニ在リ。」と訓読でき、「君主の欠点というのは、賢い人を使うと言わないことではなく、賢い人を実際に用いないことだ。」という意味になる。

次の「夫言用賢者口也。却賢者行也。口行相反。」という部分を見てみよう。ここでは「口」(言っていること)と「行」(やっていること)が対比されていることに注意。

- 冒頭の「夫」は、文の始まりを示すだけなので、特に訳出しなくても良い。訓読するときは、「そレ」と読む。

- 「…者」は、日本語で言うと「…とは」という意味。訓読するときは「は」となる。「賢者」で一語と見なさないようにする。先にも述べたように、「賢」だけで「かしこい人」という意味になっている。

- 「也」は様々な意味があるが、ここでは「…である」という断定の意味。訓読するときは「なり」となる。

- 「却」は「しりぞける」という意味。

つまり、「夫レ賢ヲ用ヰルト言フハ口ナリ。賢ヲ却クルハ行ナリ。口行相反ス。」と訓読でき、「賢い人を用いるというのが言っていることで、賢い人をしりぞけているのがやっていることだ。言っていることとやっていることが矛盾している。」という意味になる。

残った「而欲賢者之至。不肖者之退也。不亦難乎。」という部分について。

- 「而」は逆接の接続詞。ここでは「それにもかかわらず」といった意味。訓読では、「しかルニ」と読める。

- この部分での「者」は先ほどの「者」と用法が若干異なる。ここでは「賢者」、「不肖者」で一単語になっていると見なせる。「賢者」は「かしこい者」、「不肖者」は「おろかな者」という意味。

- 「賢者之至」と「不肖者之退」が対比されていることに注意。

- 「不亦…乎」は漢文でよく使われる構文、「なんと…ではないか」という意味。『論語』の冒頭の「有朋自遠方來不亦樂乎」(朋有リ、遠方ヨリ來タル、亦樂シカラズヤ)でも使われている。「また…ずや」と訓読する。

- 「難」は「手に負えない」といった意味。訓読するときは「かたシ」と読む。

よって、「而ルニ賢者ノ至リ、不肖者ノ退クヲ欲スルナリ。亦難カラズヤ。」と訓読でき、「それにもかかわらず、賢い者が来て、愚かな者が去ることを望むのである。なんとひどいことではないか。」という意味になる。

二

二番目の文章の出典は、前漢の晁錯が書いた「論貴粟疏」 [3] である。

まず「聖王在上而民不凍饑者。非能耕而食之。織而衣之也。爲開其資財之道也。」が前半部分。

- 「聖王」は徳が高い君主のこと。具体例として、この問題文の後半に出てくる堯、禹、湯王がいる。

- 「在」は「ある」、「いる」という意味。ここでは、「いまス」と訓読する。

- 「而」はここでは順接の接続詞。

- 「凍」は「こごえる」、「饑」は「飢餓」。「凍饑」(とうき)は、凍えて飢えるほど衣服も食料も不足しているさま。

- 「非能耕而食之。織而衣之也」は、「非…也」という構文で、「…というわけではない」という意味。

- 「衣」は動詞で、「着る」という意味。訓読の際はそのまま「きル」と読めば良い。

- 「爲」は「ためニ」と訓読する。何も書いていないが、「之」(これ)という代名詞を補って考えると分かりやすい。つまり、ここでは「爲之」(これノためニ)であり、「之」は「民」を指しているので、「爲民」(たみノためニ)ということになる。

- 「資財」は「(元手となるような)財産」。

つまり、前半部分は「聖王上ニ在シテ民ノ凍饑セザルハ、能ク耕シテ之ヲ食シ、織リテ之ヲ衣ルニアラザルナリ。爲ニ其ノ資財ノ道ヲ開クナリ。」と訓読でき、「徳の高い君主が上にいるとき、民が凍えて飢えることがないのは、(田畑を)耕して食べ、(布を)織って着ることができるからというわけではない。(君主が民の)ために、その財産の道を切り開いているからである。」という意味になる。

後半部分の「故堯禹有九年之水。湯有七年之旱。而國無喪損者。以畜積多而備先具也。」を見てみよう。ここは、「堯禹有九年之水。湯有七年之旱。而國無喪損」が1つのブロックになっている。「堯禹有九年之水。湯有七年之旱。而國無喪損」となった理由が、「以畜積多而備先具」であるという構造である。

- 「堯」は伝説上の聖天子。「禹」もまた伝説上の聖天子であり、夏王朝の開祖とされる。二人とも黄河の治水伝説がある。

- 「水」は「水害」の意味。

- 「湯」は、殷王朝の初代の王の湯王のことで、徳の高い君主とされる。

- 「旱」は「干ばつ」の意味。

- 「喪」は「うしなう」、「損」は「そこなう」という意味。

- 「畜積」は「蓄積」に同じ。

- 「備」は名詞で、「そなえ」の意味。

- 「具」は動詞で、「準備がそろっている」の意味。訓読では「そなフ」と読む。

これを踏まえると、後半部分は「故ニ堯・禹ニ九年ノ水有リテ、湯ニ七年ノ旱有レドモ、國ニ喪ヒ損フコト無キハ、畜積多ク備ヘ先ニ具ハレルヲ以テナリ。」と訓読でき、「だから、尭や禹には九年間の水害が、湯王には七年間の干ばつがあっても、国内で失われたり損なわれたりしたということが無かったのは、蓄積が多く、備えを前から準備してあったためだ。」という意味になる。

作文

最後の大問は「作文」である。「我癖」が作文のテーマとして与えられた課題である。「注意」として以下の五項目が掲げられている。

- 文體ハ文語體又ハ口語體

- 字體ハ漢字ハ楷書ニ限リ假名ハ平假名又ハ片假名

- 字畫ニ就テモ成績ヲ考査ス

- 文字ハ必ズ縱書スベシ字數ハ八百字以內ニ限ル

- 上ノ輪廓內ニ課セラレタル問題ヲ各自記載スベシ

要するに、文語体でも口語体でもかまわないから、800字以内で書けということである。