挨拶に代えて

年末にあたり、当ブログの2016年の人気記事を5つ紹介したい。紹介の対象となるのは、2016年に当ブログに投稿した記事のうち、FacebookなどのSNSで反響が大きかったものである。

2016年には、この記事を含めて66本の記事を公開した。来年も同様に様々な記事を公開していく予定であるので、折に触れて読んでもらえれば幸いである。それではよいお年をお迎えください。

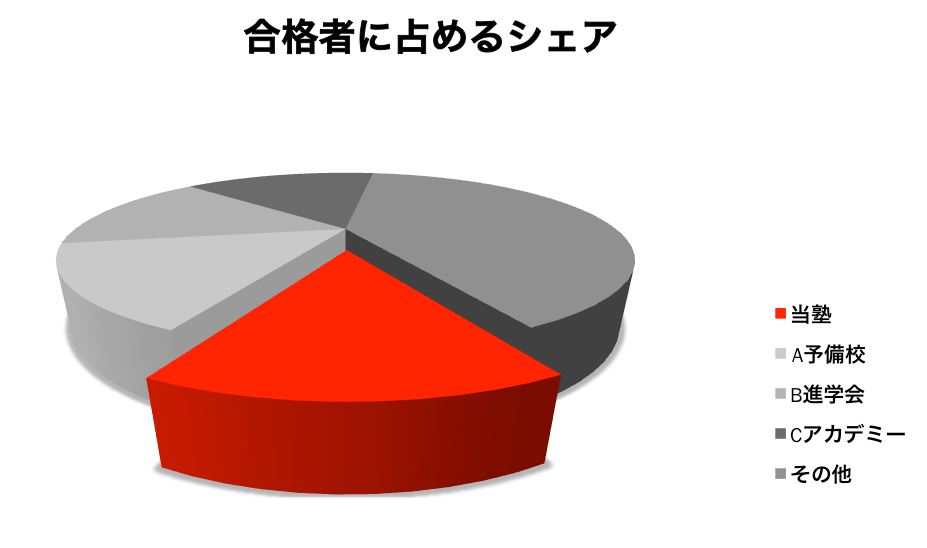

「グラフハモーダメニナッテシマッタ、毎日訳モナク誇張シテ居ルヨウナ次第ダ」

Excel を使って事実をねじまげるようなダメなグラフを描く方法についての説明。大体、3Dにするとダメになる。

タイトルは、ダレル・ハフの名著『統計でウソをつく法』にちなんだもの。この記事はかなりの人が読んだようで、公開したあと、初対面の人に「ああ、あのグラフの記事を書いた人ですね」と言われたほど。

見るからにおかしいグラフというすごくインパクトがあるものなので、分かりやすかったのだろう。

「二人きりでいつまでもいつまでも数学していたい気がします。いやならばよします」

これから数学を学ぼうと思った人のための読書リスト(2016年4月版)

数学の学び方や考え方に触れられる文献の紹介。

このブログにかぎらず、「○○を学ぶためのリスト」といった記事も人気が出やすいようだ。実際に学ぶかどうかは別として。とは言え、実際に学ぶところに至らないにせよ、興味を持ち続けることは良いことだと思う。興味があれば、適切な環境が得られたときに、実際の学習につながりやすいはずだ。そもそもいやならば、適切な環境があっても学習しないだろうし。

「呆れた統計だ。生かして置けぬ」

オンラインで無料で読める統計書を紹介。入門書から、高度な内容の書籍まで。

統計についても学んでみたいと考える人がそれなりにいるようだ。ぜひ学ぶべきだと思う。

「これはアメリカ式だ。学ぶとこや図書館の中はみんなこうさ」

ウェブ上のシラバス情報をもとに米国の大学の授業でよく用いられている文献を1位から100位まで順に並べたリスト。文献の和訳の情報とその文献の簡単な解説を付す。

当初3月に公開したときはあまりはやらなかったのだが、なぜか12月になってはやりはじめた記事。記事に人気が出るかは、内容にもよるけれども、偶然によるところも多いのだろう。

そう言えば、2016年10月に出た、佐和隆光〔著〕『経済学のすすめ――人文知と批判精神の復権』(岩波新書)という本にこの記事の内容が、なんだか少し載ったようだ。

「人さまの家の哲学たたいて、あんた、それでよろしおまんのんか」

2016年6月15日にフランスで行われたバカロレア(大学入学資格試験)の哲学の試験でどういう問題が出題されたかを紹介。

先に挙げた米国の大学の授業の文献に関する記事の中にも色々哲学の話が出てきたのだけれども、こちらも哲学の話。あまり身の回りで哲学の話をしている人は見ないのだが、哲学に興味がある層はある程度いるらしい。

なお、このブログでは、毎年のようにフランスのバカロレアの哲学の問題の紹介を書いている。興味がある人はそちらもどうぞ。