この文章について

この文章は、公開シンポジウム「博士キャリアの可能性」において「学究の生活を終へた博士を社会は如何に遇したであらうか」というタイトルで発表した際の原稿に加筆修正を加えたものである。このため、実際に話したときの内容とは少し違っているところがある。

このシンポジウムは、2018年10月27日に東京の日本学術会議講堂において、「日本学術会議若手アカデミー 若手による学術の未来検討分科会 イノベーションに向けた社会連携分科会」が主催したものであり、博士が非アカデミアで働くことについての議論が行われた。私は、この中で博士後期課程をやめて民間企業に進んだ当事者として発表した。

発表の内容を大まかに言うと、次の通りである。

- 博士の進路の概括:博士を終えたあと、人はどこに行くのかについての説明

- 博士の進路の個別具体例:博士課程から民間企業に進んだ当事者としての経験の説明

- 博士の能力?:博士が持つ能力をどう考えるかについての説明

なお、本発表のスライドは Speaker Deck の以下のページから見ることができる。

- 学究の生活を終へた博士を社会は如何に遇したであらうか: https://speakerdeck.com/fnshr/xue-jiu-falsesheng-huo-wozhong-hetabo-shi-woshe-hui-haru-he-niyu-sitadearauka

はじめに

それでは始めたいと思います。私、西原と申します。もともと、大学院では言語学、ことばに関する学問をやっておりました。その後、思うところがあって、単位取得満期退学という形で博士後期課程をやめまして、現職の教育測定研究所という民間企業にて、学力テストなどに関わる仕事をしております。

全体の流れ

今回のシンポジウムでは、私が最初の発表ということになりますので、まず博士課程を終えた人がどのような進路に進んでいるのか、そしてその中でもアカデミアの外、非アカデミアに進んでいる人はどのような感じになっているのかといった概括的な話を述べたいと思います。博士の進路のマクロの話をするということになります。

ただ、マクロで統計的概括的な話をしましても、実際に進路をどうしようかと考えている現役の博士課程の院生やポスドクの皆様には想像がつきにくいであろうと考えております。というわけで、個別具体例として、博士課程を終えて、アカデミアの外に就職した私自身の経験をいくつかお話ししたいと思います。私の個人的経験というのは、あくまでも個別具体的なものにすぎませんが、私の話と聞き手の皆様の状況とを比較することで、ご自身の進路について考える際のヒントとしていただければと考えております。最後に、これらの話を踏まえまして、今回のシンポジウムのテーマにもなっている「企業が博士に求めること」と関連して、博士が持つ能力について簡単に私の考えをお話ししたいと思います。

幸福な楽園のあとに

ところで、今回の発表タイトルがなぜか旧仮名で表示されていることにお気づきの方もいらっしゃると思います。これは別に私が正字正仮名論者であるというわけではありませんで、古い典拠がありましてそこから引っぱっている都合上、旧仮名遣いになっているだけであります。

その典拠と申しますのは、今からおよそ八十年前、太平洋戦争が始まる直前の1940年の大学案内に載っていた言葉であります。当時の東京帝国大学、今の東京大学の文学部がどのようなものなのかについて記されているのですが、このような説明が書いております。なお、元々は旧字体ですが、引用の際に常用漢字に改めてあります。

研究室に閉ぢ籠つて真摯な学究の道を進めることは確にアカデミツクな香りが高いものがある。この点文学部は此の上なく幸福な楽園ともいへる。

これはあくまでも当時の学部レベルの話にはなりますが、今の博士課程で研究されている人の雰囲気と似ているところがあるかと思います。ただ、こうした楽園的状況はいつまでも続くわけではありません。楽園からは追放されるのが世の常です。どこかで終わって、次なる進路に進むわけです。

そこで、「社会は如何に遇したであらうか」という問いが投げかけられます。

然し学究の生活を終へて一度社会に出たとき社会は如何に文学士を遇したであらうか。

戦前の帝国大学の学生の答えは次のようなものでした。

そこには冷い鉄の扉がぴつたりと閉ざされてゐた。文化に対する烈しい意欲も情熱も一時に消尽す程、あまりに寥々たる現実の世界であつた。

なんと「寥々たる現実の世界」、すなわち物寂しく、空虚な現実の世界が待ち構えていたのです。なるほど、文学部で教えられること、それは社会との断絶がある。それは現代における博士課程と似ているところがある。一部の「実学」的なところであっても、博士課程で行われていることがあまりに先端的すぎてアカデミアの外だと合わないことがある。

そうなりますと、現在の博士も社会に出るときにこうした「寥々たる現実の世界」に出会うことになる可能性が出てくるということになりかねないわけです。

博士の進路の概括

では、実際のところ、今の博士たちはどうなのか。それをみていきたいと思います。

なお、これから先、単に「博士」と言いますが、博士号をとった人だけではなく、私のように博士課程を単位取得満期退学した人、あるいは満期には達してはいないものの博士課程に進学してしまって中途で退学した人なども対象にした話になります。と言いますのも、日本の今の「就職」のシステムですと、博士後期課程に入ってしまった時点で、ある意味で一様に社会の「普通」のレールから外れてしまうので、それらをまとめて扱いたいということです。

多様な進路

さて、博士の進路にどのようなものがあるか、みなさまご想像はつきますでしょうか。アカデミアでの就職、非アカデミアでの就職などを考えますと、以下のようなものが考えられるかと思います。

- アカデミア

- 大学教員

- 常勤

- 専業非常勤

- ポスドク研究員

- URA

- 大学教員

- 非アカデミア

- 医療機関

- 公務

- 小中高教員

- 民間企業

- 研究系

- 非研究系

比較的想像しやすいと思われるのが、大学教員だと思います。みなさん、大学教員のお仕事はよくご存知だと思います。大学教員がすべき2つの重要な仕事を思い浮かべてください。2つの仕事、お分かりですか?

そう、雑用と会議です。雑用と会議、この2つが大学教員にとってもっとも重要な仕事です。知り合いの大学教員に平均的な仕事内容を聞いて回ると、大概がそう答えるのですが、たぶん何か大学で面倒なことが起こっているのでしょう。冗談はさておき、一応大学教員の仕事は、研究や教育となっています。あとはポスドク研究員という進路もありますね。その下に書いているもの。これは「ウラ」ではなく、「ユーアールエー」というのもです。これは大学を裏から支配する謎の組織、というわけではなく、University Research Administrator の略で、研究プロジェクト推進のために、マネジメントをして、いろいろはたらく人ということになります。日本にはそんなにいないようですが。

こうしたアカデミアの仕事に対して、当然非アカデミアの仕事もあります。例えば、医療機関。医学で博士を取る人はそういうところにいくでしょう。あとは、大学ではなく、高校などで教員になるという人もいます。あるいは、これは今日のシンポジウムのメインテーマとなるところですが、民間企業に行く人もいます。もちろん、民間企業といっても業種・職種はさまざまなので、ほんとうに人それぞれ仕事もそれぞれということになりますが。

ちなみに、アカデミアかどうかで仕事内容が大きく違うかというと、必ずしもそうではありません。例えば、「特任助教」という名前で、大学教員になったとしても、研究・教育する時間がほとんどなく、ひたすら入試の広報をやることしかできないという場合もあります。昔でしたら、教員扱いではなく事務員扱いだったのでしょうが、このような形で境界がはっきりしない場合もあります。

民間企業のところも同様でして、便宜上、研究系と非研究系に分けましたが、境界は曖昧です。私なども、現職ではほとんど研究活動をしていないので非研究系と言えばそうなのですが、仕事の関わりで研究発表で共同発表をするということもありましたので、その意味では研究系にも入ってきます。

どの進路にどれだけ進むか

それでは、具体的にどのような進路にどれだけの人が進んでいるのでしょうか。

みなさん、博士課程修了者のうち、どれだけの人がアカデミアで仕事をしているかご存知ですか? また、民間企業に行く人がどれだけかご存知ですか?

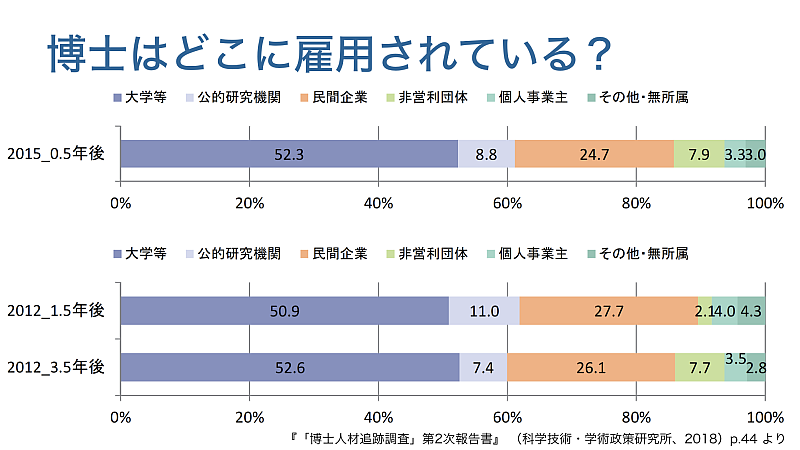

博士課程修了者の進路について、科学技術・学術政策研究所が実施した「博士人材追跡調査」というものがあります。これは、博士を修了した人がその後どのような生活を送っているか調べたものです。

まず、2015年度に博士課程を修了した人が0.5年後に、そもそも仕事をしているかどうかについてです。一応、「博士人材追跡調査」によると、「おおもに仕事をしている」という人が86.4%です。通学や家事のかたわら仕事をしている人も含めますと、9割以上が何らかの形で仕事をしています。そして「仕事を探している」人が5.4%です(科学技術・学術政策研究所 第1調査研究グループ, 2018: 177)。単純に比較することはできませんが、参考までに挙げますと、2016年の日本の25歳から34歳の完全失業率は4.3%です [1] 。

なお、「学校基本調査」という別の調査もありまして、そこでも博士課程修了後の進路についてのデータが出ております。「学校基本調査」をもとに科学技術・学術政策研究所がまとめたデータを見ますと、2017年は理工系の博士課程修了者のうち就職者は69%で(技術・学術政策研究所 科学技術・学術基盤調査研究室, 2018:150)、人文・社会科学系の方は就職者が43%となっています(技術・学術政策研究所 科学技術・学術基盤調査研究室, 2018: 165)。先ほどの「博士人材追跡調査」の状況とかなり食いちがっているように見えますが、「学校基本調査」の方は終了した次の年度の5月時点の話ですので、修了したばかりでまだ就職が決まっていなかったり、決まっていたとしてもその情報が大学側に伝わっていなかったりして、就職率が低く見えている可能性があります。

とりあえず、これからは「博士人材追跡調査」のデータをもとに議論していきたいと思います。

それで、2015年に博士課程を修了した人が、修了から半年たった段階ですと、61%の人がアカデミア、大学や公的研究期間に雇われています。これに対して、民間企業に雇われている人は全体の25%です。なお、これ以外の人は非営利団体につとめていたり、個人事業主になっていたりします(科学技術・学術政策研究所 第1調査研究グループ, 2018:44)。

ただ、これはあくまでも博士全体、文系も理系もひっくるめたものです。分野によって状況はかなり違います。例えば、工学系ですと、民間企業に勤める人がなんと4割を超えます。これに対して人文系ですと、民間企業に勤める人は1割にも満ちません。逆に博士全体で小中高の教員になっている人は2%にも満たないのですが、人文系だと1割弱ぐらいいます。進路は分野によって全然違うのです。

ですので、このシンポジウムの趣旨をいきなり破壊してしまいかねませんが、「博士に求めること」あるいは「博士が持つ能力」などと博士をいっしょくたにして議論するのは、分野による違いを無視してしまう暴挙になりかねません。分野ごとの違い、あるいは進路ごとの違いがあるわけですから、それを踏まえて考えないといけません。

博士の進路とお金

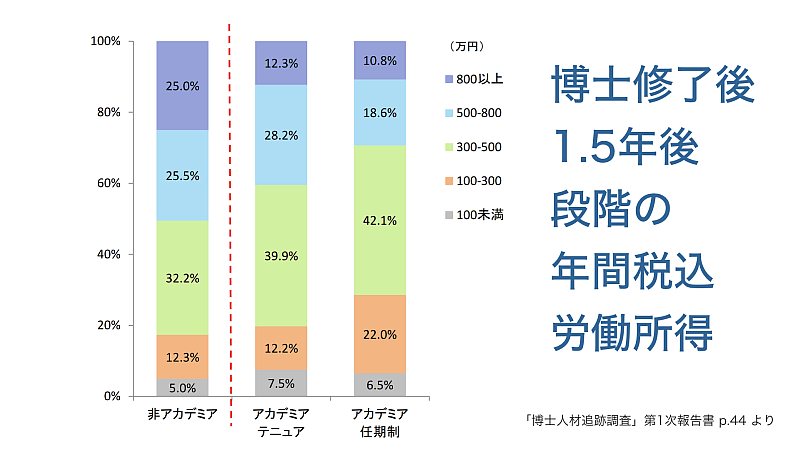

ところで、世の中を生きていくときに大事なのはお金です。これについても、科学技術・学術政策研究所が実施した「博士人材追跡調査」にいろいろと情報が載っています。

ちなみにみなさん、非アカデミアに行った博士で、年間の所得が800万円以上の人が全体のどれぐらいの割合を占めるか想像がつきますか? 800万円以上です。かなりの高給取りです。

実は、非アカデミアの博士のおよそ4分の1が、年間所得800万円以上なのです(科学技術・学術政策研究所 第1調査研究グループ,2015)。すごいと思いませんか?

ちなみに、非アカデミアとアカデミアの所得を比較するとこんな感じになります。

非アカデミア、すごいですよね。大学で仕事をするのではなく、非アカデミアに行こうと思いたくなりませんか? でも、おそらくここにはある種のトリックがあります。

こんな感じで高給に見えるのは、医学で博士をとった人が、医療機関という非アカデミアで働いている分が影響しているのではないかなと思います。要するにドクターはドクターでも博士だから高給取りだというわけではなく、医者だから高給取りだという層がいるためなんだと思います。

こうした医学の例からも分かるように、お金についての話も学問系統によってかなり状況が異なります。例によって人文系は収入がかなりまずいことになっています。

ここまでのまとめ

というわけでここまで、博士の進路についてごく簡単に説明してきました。ここからは、博士の大まかな傾向というものは分かりますが、具体的に悩んでいる博士たちの個別の状況についてはなにもわかりません。それも結局、博士は色々で、進路も色々だからです。

ちなみに、マックス・ウェーバーという社会学の分野の巨人がおりますが、彼はアカデミアでの就職について「ただ僥倖を待つほかない」、僥倖、つまり運が左右するといったことを述べています。博士の就職の場合、非アカデミアに就職する場合も、ある意味で僥倖、運に左右されるところが出てきます。それは、もしかしたら人によるさまざまな違いが、偶然という形でしか捉えきれないからかもしれません。

博士の進路の個別具体例:私の経験

そんなことを言われても、進路に悩んでいる博士の方にとっては困るかもしれません。というわけで、冒頭で申し上げましたとおり、私の個人的な経験を述べていきたいと思います。

ここから述べることはあくまでも私の個人的な経験になります。ですので、今の博士のみなさんに直接役に立つことはたぶんありません。私は人文系ですので、理学・工学をやっている人とは事情が色々異なります。人文系の中でも、私は言語学をやっていたので、歴史や文学をやっている人とは事情が違うでしょう。年齢・性別などの状況も違うでしょう。

ただ、そこであえて私の経験を述べるのは、今の博士のみなさんに、自分の進路を考えるヒントとしてほしいからです。直接役立つことはないかと思いますが、自分と比較することによって、自分の進路について深めていただければと思います。

院生時代

というわけで、私が院生の時にどのようなことをやっていたのかについて簡単に紹介したいと思います。私は東大で、言語学を研究していました。特に中国語の文法についてやっていました。ただあまり生産的な院生ではなく、どちらかと言えば、鳴かず飛ばずといった状況でした。

また、所属していたところと言いますか、アカデミアとやはり合わないところがありまして、何と言いますか、バンドや何かが「音楽性が合わない」といって解散するような感じで、博士をとってアカデミアに残ってもなかなかつらいだろうからと思い、大学院をやめることにしました。

そうなりますと、どうやって食っていくか問題になります。私はアカデミアには残るつもりはなかったし、医師免許も教員免許も持っていない。かといって、自分のやってきたことが全然いかせないものもそれはそれで損だと思いまして、色々と自分の興味のある民間企業の仕事を探しまして、今の勤務先に就職したというわけです。

今の勤務先

今の勤務先は、教育測定研究所と言いまして、主にテスト、学力調査などに使われるテストなどですが、そういったものを作成したり運用したりすることを主な業務にしています。一応、「教育測定研究所」と社名になぜか「研究所」とついていますが、研究が目的とかそういうわけではなく、私のやる仕事もいわゆる研究とはそんなに関係ないところです。

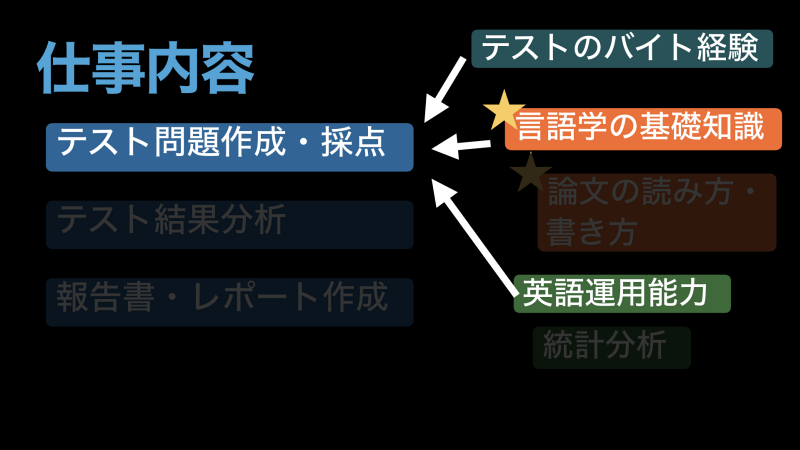

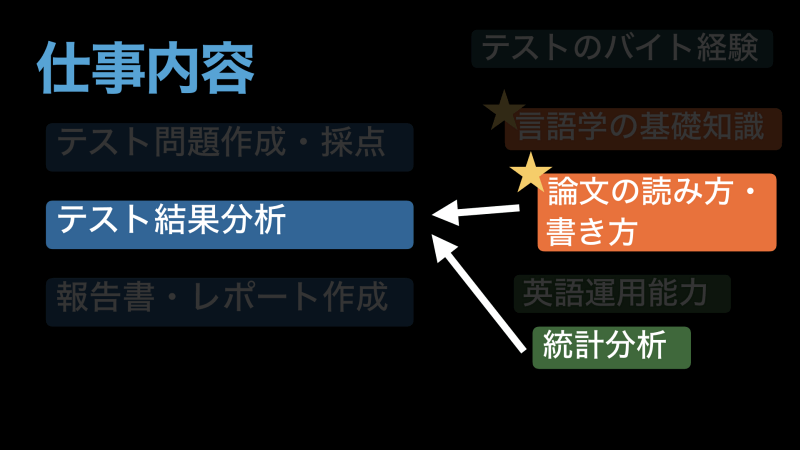

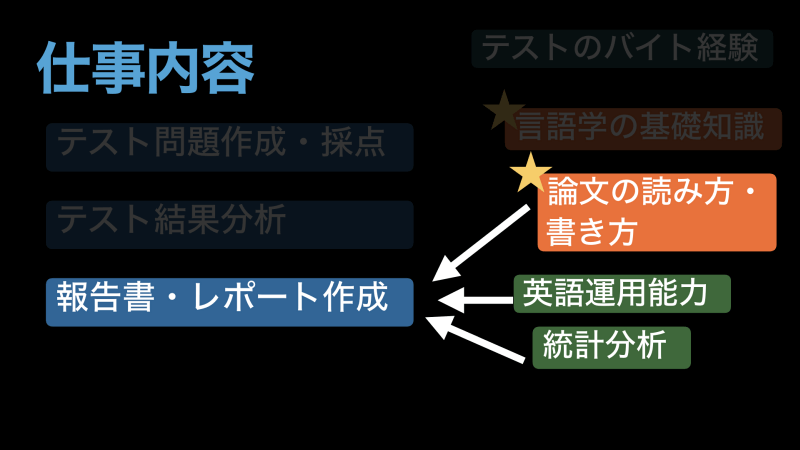

それで、自分の仕事内容をまとめると、大きく分けて3つに分かれるかなと考えています。1つ目は、中高生や社会人のために学力調査の問題などのテスト問題を作成したり、テストの採点をおこなったりします。

あとはテストを受けた結果を分析するという仕事もしています。このほか、テストや教育に関する報告書やレポートをまとめてお客さんに提出することがあります。

仕事内容と大学院時代までに身につけた能力

それで、こうした今やっている仕事内容が、大学院時代までに身につけた能力とどういう関係にあるかということをちょっと話してみたいと思います。それが、おそらく博士の方に今後の進路での自分の能力の活用ということを考えるときのヒントになると考えるからです。

まず、博士課程に行ったことによって身についたであろう能力を挙げると、私の専攻分野である言語学の基礎知識、そして論文の読み方・書き方になります。

あとは、大学院でやったことがもしかしたら影響しているかもしれないけれど、他で身についた部分も結構あるなと思われるのが英語運用能力と統計分析です。なお、博士課程で身につく能力とか、単に博士の能力とかを論じるときに注意しておく必要があることだと思いますが、博士でないと身につけることが難しいものと、それ以外の場所でも身につけることができたかもしれない能力は混同しないように気を付ける必要があります。博士の強みだと思っている能力が実はそうではないということが起こりうるからです。

あとは大学院があまり関係のなかった話です。実は、私、院生の時にずっとアルバイトでテスト関係の仕事をアルバイトでしていまして、それが今の職場で仕事を得るときに非常にアピールになりました。当たり前のことかもしれませんが、博士が仕事を探すときに、別に大学院でやったことだけを売りにする必要はないわけです。大学院以外の場でやってきたことも当然、進路と噛み合うのであれば当然アピールポイントになります。

それでは、仕事内容と大学院時代までに身につけた能力が具体的にどのように結びついているか話したいと思います。

まず、テスト問題の作成や採点のところでは、例えばテストに関するアルバイトの経験が生きています。これは実際にやる作業としては非常に似ていまして、やったことがあるからできるという単純な話になっています。

また、言語学の基礎知識も英語などの言語系の問題を作るときに役に立ちます。ここで、単に「言語学の知識」ではなくて「基礎知識」としたのにはわけがあります。仕事の中で用いる言語学の知識は、研究の最先端のことが必要になるわけではありません。むしろ、学部の3年生や4年生でならうような基礎的なところが使えます。深くて狭い最先端のことは適用できる機会が少なく、浅いけれども広いことの方が、実務においては役に立つ機会が多いのです。

私は大学院では主に中国語の文法についてやっていたのですけれども、中国語の文字、つまりは漢字ですが、それについて学んだことが国語の関係で役に立つということがあります。私は漢字を専門に研究してきたことはないのですが、ある種の隣接分野ですので、浅いは浅いけれどもそれなりの知識は得ています。それは最先端の研究には役立たないけれども、テストに関する業務という点では役に立つわけです。あるいは、私は特に音声を専門にしてきたわけではありませんが、言語学を専攻すると、音声のことは一通り触れることになりますので、それが英語のリスニング音声の収録の際に参考になることもあります。おそらく大概どの学問分野でも基礎として広く学ぶ機会があると思いますが、そうした基礎知識が意外と役立つということがあるということです。

次の仕事内容にうつりましょう。テスト結果分析に当たっては、ご覧の通り、論文の読み方・書き方、あるいは統計分析の力が関わってきます。

また、3つめの仕事内容ですが、報告書・レポート作成といったところでは、大学院で身につけた論文の読み方・書き方がまさに役に立つわけです。もちろん業務で言語学の論文を書くというわけではありませんが、テストや教育に関して先行研究を調べたり、それらをまとめて文章にしたりするときの方法は、どの分野でも似ているものがありますので、言語学の大学院でやったことが役に立つわけです。

浅く広いことが役立つことも

先ほども少しお話ししましたが、今の仕事では最先端の研究をしているというわけではないので、先端的で深く狭い部分よりも、浅くても広い方が使い勝手が良いところがあります。

実は大学院生で初めて身につけるというよりも、学部の3年生や4年生で身につけるとされる力の方が一般にはよく使うかもしれません。では、博士ではなくて、学部を卒業しただけで十分ではないかとお思いになる方もいるかもしれません。ただ、そう簡単な話ではありません。修士課程や博士後期課程で繰り返すことによってはっきり定着する部分があるからです。

例えば、論文の書き方なども、多くの学部生が卒論の時に一度やるわけですが、いちどやっただけではやはりなかなかものにならないわけです。これに対して、博士まで行くと、こうしたことを繰り返しやるわけです。学部で初めて身につけるとされていることが、博士まで行くとさらにしっかりと身につくことになるわけです。

意外なことが役立つことも

これも、先ほどの繰り返しになりますが、自分が想定していなかった意外なことが役に立つことはあります。例えば、言語学では二義性というものをよく議論します。これは、表面的には同じ文だけれども、実は表す意味が2つあるというものです。ところで、テスト問題の中で、同じ文なのに実は表す意味が2つあると困ってしまいます。ですので、表す意味が2つないかどうかじっくり確認しないといけません。こういうときに、言語学でやってきたものが役に立つわけです。

と、こんなところで、私の経験についての話を終えたいと思います。

自分のどの能力が役に立つのか

さて、とはいえ、博士のみなさんは、この話を聞いてきて、「自分のどの能力が役に立つのか?」ということが気になっていると思います。私が先ほど挙げたように身につけた能力がどのように仕事に結びつくかということです。

これに対する私の答えはこうです。

「わかりません」というただ一言です。無責任のように思われるかもしれませんが、ある意味でこれが真実なのです。先ほどから申し上げているとおり、博士は色々、進路も色々です。もともと持っている能力も色々で、そして実際の仕事内容も色々。役に立たせる方法は無数にあると言っても良いでしょう。結局の所、そこは自分で自分に合った答えをみつけるしかないということです。

なお、自分の能力を見いだす際には、自分一人だけで考えても良いですが、他の人の手を借りるのも良いでしょう。結局、人間は往々にして自分の能力を正確に把握できませんし、先ほど述べたように意外なところで能力が役立つことがあります。例えば、周りの方、研究室の先輩、あるいはアルバイト先の人に話を聞いてみるのも良いと思います。それこそ、民間企業への就職ということを想定しているのであれば、今回シンポジウムにも来ておりますアカリクやマイナビなどのコンサルタントの人に相談してみるというのも良いと思います。

博士の能力?:博士が持つ能力をどう考えるか

ここで、そろそろ話をまとめていきたいと思います。

一応、今回のシンポジウムのテーマとして、博士の能力という話があると思います。では、この博士の能力とは何か。ざっくり言うと、2種類のものがあるかなと思います。

分野特有の能力?

1つは分野特有の能力です。歴史学をやっているのなら史料を読み解く力、生命科学をやっているならシーケンサーを使う力などが考えられます。ただ、これは、どの博士も持っているというわけではなく、共通点のない能力になります。ここを「博士の能力」と呼ぶには、少し足りないかなと思います。

博士に共通する何らかの能力?

非アカデミアに博士を就職させようとするときによく出てくるのが、日本国内にせよ国外にせよ、博士に共通する何らかの能力を想定するものがあります。こうしたものを博士の売りにしていく、あるいはもっと博士にこういう教育をすべきだという話があります。おそらくヨーロッパを中心に、こうしたところを「移転可能スキル」と呼ぶことがあります。

それでは、そうした博士に共通する能力とは何か? よく言われるのがコミュニケーション能力であるとか、批判的思考力であるとかといったものです。研究プロジェクトを推進するための計画能力などもあるでしょう。よくこうしたところの能力がある博士人材を活用しようという話も出てきます。

ただ、これらの能力は、結局の所、本当に博士の力かというと、必ずしもはっきりしません。それこそ、コミュニケーション能力、博士でなくても大事ですよね。実際、専門的には「新しい能力」(松下, 2011)というのですが、高卒程度、あるいは大卒程度でも、持つべき能力、望まれる能力としてこうしたことが挙げられるのが多いわけです。もちろん、博士には高卒程度などよりも高い能力を考えているのだという面もありますが。

結局の所、「博士はコミュニケーション能力を売りにせよ」とか、「博士人材は計画能力が活かせる」とかいった話は、まったく間違っているわけではありませんが、ある程度眉につばを付けて見た方が良いかと思います。それこそ、実際の博士をよく知らずに「博士は自分の研究ばかり考えているから役に立たない」とか「無駄にプライドが高そう」とレッテル貼りをしている企業の人たちと、そんなに変わらないところです。

実際の所は、今まで説明してきましたとおり、博士も色々ですから、売りになるところは人によって違うわけです。ですので、あまりこうした「博士に共通する能力」などにこだわらなくても良いかと思います。「博士はコミュニケーション能力を売りにせよ」と言われても、コミュニケーション能力が足りない博士はいるわけですから、そうした人は無理にコミュニケーション能力を売りにする必要はないわけです。

ちなみに、現代社会で色々と能力を定義して、それを求めていくことについて、こんなことも言っている人もいます。

いま人々が渇望しているのは「新しい能力を求めなければならない」という議論それ自体である

要するに、結局こうした能力が言われているのは、そういう能力が欲しいと思いこんでいる社会の要請があるからであって、そこまで博士の方は流される必要はないかと思います。

ただ、もちろんこうした「博士に共通する能力」は社会が博士をどう捉えているのかという一側面を表したものとも言えますので、そう捉えている人もいると気に留めておくのも悪くないでしょう。

時間も迫ってきましたので、最後に強引にまとめに入りたいと思います。 先程から何度もお伝えしましているとおり、博士も進路も多様です。単純な能力で捉えきれないところです。

結局の所、博士の方は自分で自分の能力を見いだす必要があります。「博士だからこうだ、博士だからああだ」といった押しつけにあまり流される必要はないのかなと思います。それは「せっかく博士課程までに行ったのだからアカデミアに進まなくてはならない」といった固定概念、あるいは逆に「アカデミアに将来はないから民間企業に行くべきだ」といった単純な理解をこえて、ご自身の状況に合わせて最適な道を探すようにしていくのが良いのかなと思います。そういった道を探す際に、今回の私の話を参考にしていただければ幸いです。

というわけで、私の発表を終わりたいと思います。ありがとうございます。

参考文献

- 科学技術・学術政策研究所 科学技術・学術基盤調査研究室.(2018). 『科学技術指標2018 統計集』東京:科学技術・学術政策研究所. http://doi.org/10.15108/rm274

- 科学技術・学術政策研究所 第1調査研究グループ.(2015). 『「博士人材追跡調査」第1次報告書』東京:科学技術・学術政策研究所. http://doi.org/10.15108/nr165

- 科学技術・学術政策研究所 第1調査研究グループ.(2018). 『「博士人材追跡調査」第2次報告書』東京:科学技術・学術政策研究所. http://doi.org/10.15108/nr174

- 帝国大学新聞社〔編〕. (1940). 『帝国大学入学案内 昭和16年度版』東京:帝国大学新聞社.http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1453958

- 中村高康.(2018). 『暴走する能力主義』東京:筑摩書房.

- 松下佳代.(2011). 「〈新しい能力〉による教育の変容―DeSeCoキー・コンピテンシーとPISAリテラシーの検討―」『日本労働研究雑誌』614, 39-49.

- 「労働力調査(基本集計) 平成29年(2017年)平均(速 報)」による。 [↩]

- この画像を作成するに当たっては、① 24x32 characters with faces (by Svetlana Kushnariova 〔lana-chan @ http://yandex.ru〕, CC-BY 3.0, https://opengameart.org/content/24x32-characters-with-faces-big-pack), ② LPC: Interior Castle Tiles (by Lanea Zimmerman, CC-BY 3.0, https://opengameart.org/content/lpc-interior-castle-tiles), ③ LPC: Modified base tiles (by Lanea Zimmerman & William Thompson, CC-BY 3.0, https://opengameart.org/content/lpc-modified-base-tiles) の3種類の素材を用いた。 [↩]